我的奥运日记:8月4日 巴西,全新世界【4】

8月4日 里约 晴

巴西,全新世界

不知道是怎么样的勇气让我离开北京舒适的小窝来到巴西这片神秘的土地。

8月1日一大早,从北京出发,搭乘法航航班奔赴里约。法航航班上冷气开得很足,中转经停9个小时的戴高乐机场也如冰窖一般,多次使我从美梦中惊醒,大概是想早早地让我适应南半球的冬天吧。

三十多个小时的旅程之后,我终于在一个里约的清晨来到这座“天使之城”。

里约的天很蓝,温度也不像北京那样燥热,很是凉爽。这倒是让我紧绷的神经略有放松。

从飞机场到媒体村一路上与涂鸦相伴。虽然也有媒体之前说的“遮挡平民窟的屏障”,但大多是透明的,基本可以看清里约的原貌——五颜六色挤在一起的房子,低头看手机的路人,远处的平民窟。

顺利来到第一个目的地——媒体村,心情有些小兴奋。媒体村很新,在大山脚下,将来会是个环境很棒的小区。

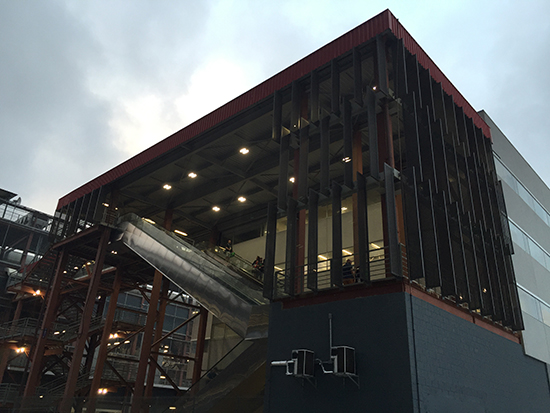

下午看到的主新闻中心也很震撼。可能是被不负责任的网络媒体误导了吧,没有想到在巴西也有这么高端大气的建筑。主新闻中心里面驻扎着来自世界各地的顶尖媒体人。他们一个个都盯着信息系统,一遍又一遍查看自己的视频资料,绞尽脑汁想怎样制作出一个完整的故事。KBS外面还是不断在播放自己的综艺活动,一两个姑娘停下脚步,指指电视上的男女,窃窃私语地走掉。

往下一个地点移动的时候,我翻着手机里的照片,想起了离这里不远的平民窟。里约奥运,注定不同。

里约奥组委没有很刻意去掩藏什么——他们的平民窟就在奥运场馆区的不远处,治安等种种问题都存在。但是就这样一个经济正在遭受打击的南美国家,还是成功地划出了一片区域,一片属于体育的区域,一片属于体育的净土。大家拥抱不同的文化,彼此尊重,进而接受对方的意见,世界就是一家人。

来到巴西之后,感觉世界真的很奇妙。去超市买东西可以碰到来自中国东北的媒体人,出去吃饭可以看见来自上海的志愿者小姑娘。当然也还可以看到原本只是在电视上见面的主播,也还能看到那些曾经陪伴我们共同采访南京青奥会的幕后摄影大叔和编辑同志。

这么来看,奥运会不仅是体育盛会,而且是人文盛会。

直到今天,我对奥运会的概念都比较模糊,但一点一点地逐渐在变清晰。奥运会就是这样一个神奇的平台,拉近人与人之间的距离,亦拉近人与他之间的距离。

往届奥运会给我留下的印象不多,但都还蛮深刻。2008年的时候我只有8岁,北京奥运会是在小学三年级的暑假。我现在只记得8月8日是舅舅的生日,“北京欢迎你”那首洗脑的奥运单曲,和参加开幕式的林妙可。2012年我小升初,记不得太多了,隐约感觉憨豆先生还有5个辣妹参加了伦敦奥运会开幕式,披头士组合表演的最后一支歌勾起无数人的回忆,催人泪下。

就奥运单曲而言,我很喜欢2008年的“北京欢迎你”这首歌。它聚集了华语乐坛几乎所有大牌,歌词特别激动人心:“我家大门常打开,开放怀抱等你。拥抱过就有了默契,你会爱上这里。不管远近都是客人请不用客气。相约好了在一起,我们欢迎你。”每一次听都会热血沸腾。里约奥运单曲给我的感觉倒是很不一样。它只有两个明星,MV主角是几个本土练习运动的小孩子。他们相互比赛,依次击掌让我想到了在学校打篮球的男孩子。我看到了我们自己运动的样子,我看到了运动带给大家的快乐。尽管方式不同,但同样精彩。

巴西就是这样,用它仅有的资源来打动来自世界各地的你。

作者为北京四中高一学生,曾作为央视持证小记者采访南京青奥会。

|  |

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量